समय - सीमा 278

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1075

मानव और उनके आविष्कार 830

भूगोल 272

जीव-जंतु 329

| Post Viewership from Post Date to 22- Aug-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2653 | 93 | 0 | 2746 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

रामपुर, जहाँ की फ़िज़ाओं में तहज़ीब की खुशबू रची-बसी है, वहाँ पतंगबाज़ी न केवल बचपन की यादों से जुड़ी एक मीठी परंपरा रही है, बल्कि सामूहिक उत्सवों और मोहल्लों की पहचान भी बन चुकी है। मकर संक्रांति हो, स्वतंत्रता दिवस हो या यूं ही कोई अवकाश—रामपुर की छतें रंग-बिरंगी पतंगों से सज जाया करती थीं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह मनोरंजक परंपरा एक गंभीर चिंता में तब्दील हो गई है। पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाला चीनी नायलॉन मांझा अब कई जानलेवा हादसों की वजह बन रहा है। यह मांझा, जो सस्ता और तेज़ है, अब सिर्फ़ पतंगों की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राहगीरों, बाइक सवारों और बेगुनाह पक्षियों के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है।

इस लेख में हम चार महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। पहले, यह जानेंगे कि कैसे चीनी मांझा रामपुर में लोकप्रिय हुआ और यह इंसानों व पक्षियों के लिए कितना घातक है। दूसरे, इस जानलेवा मांझे पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और उनकी वास्तविक स्थिति पर नज़र डालेंगे। तीसरे, भारत में पतंगबाज़ी की ऐतिहासिक जड़ों और सांस्कृतिक महत्त्व को जानेंगे। और अंत में, आज के समय में पतंगबाज़ी किस तरह त्योहारों, डिज़ाइनों और सामाजिक संदेशों के साथ एक नए रूप में लौट रही है, यह समझेंगे।

चीनी मांझे की बढ़ती लोकप्रियता और उससे होने वाले मानवीय व पक्षीय खतरे

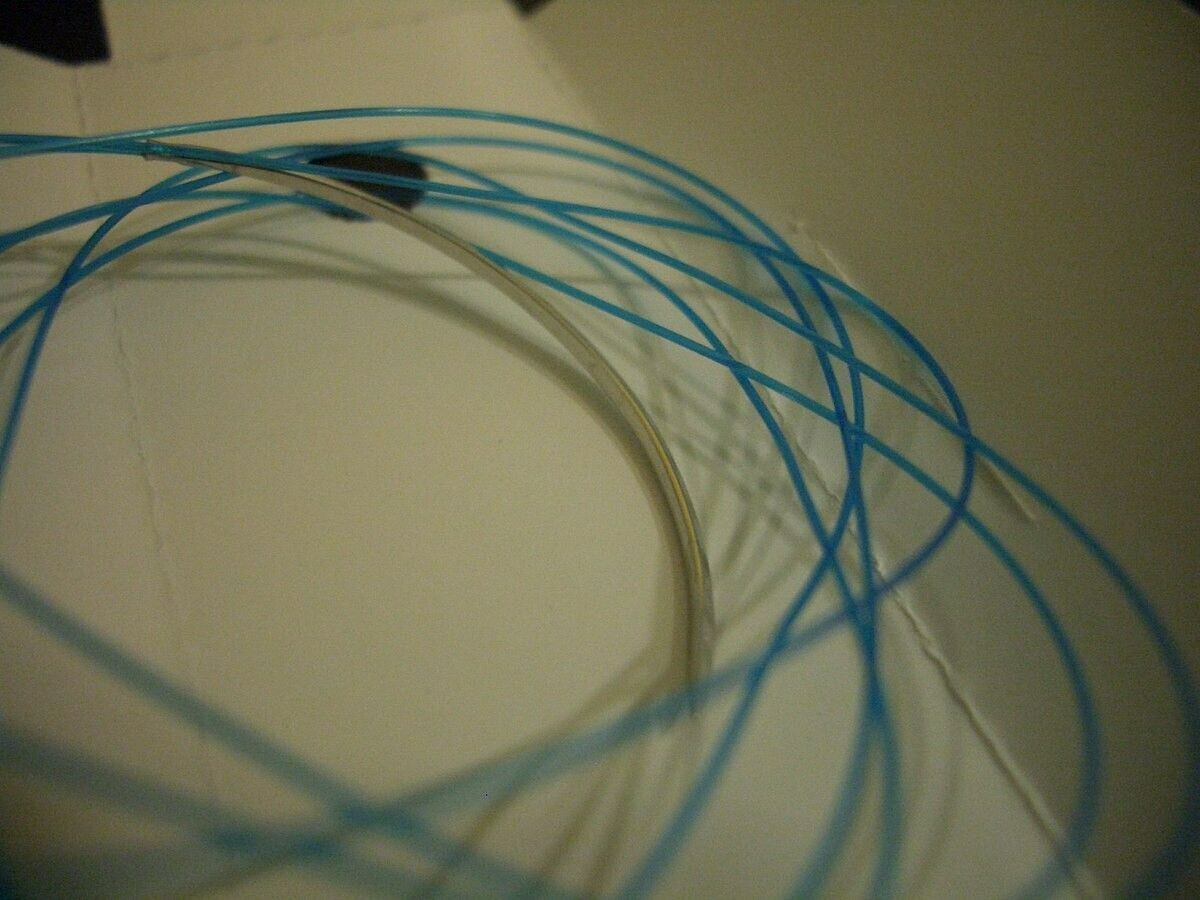

रामपुर की पतंगबाज़ी की दुनिया में आज चीनी मांझा सबसे अधिक मांग में है। दुकानदार बताते हैं कि पतंग खरीदने आए ज़्यादातर लोग अब सीधे यही पूछते हैं—"चीनी मांझा है?" इसकी दो वजहें हैं—यह पारंपरिक सूती मांझे से काफ़ी सस्ता है और इसकी मजबूती इतनी अधिक है कि पतंग की लड़ाई में जीतने का विश्वास जगाता है। लेकिन यही सस्ता विकल्प अब मौत का कारण बन रहा है। इस मांझे पर काँच के महीन टुकड़ों और धातु के मसाले का लेप होता है, जिससे यह न केवल अन्य पतंगों की डोरी काट सकता है, बल्कि राह चलते व्यक्ति की गर्दन, उँगलियाँ या चेहरे पर भी गहरा घाव दे सकता है।

रामपुर में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहाँ बाइक सवार इस मांझे में उलझकर बुरी तरह घायल हो गए। हेलमेट पहनने के बावजूद कुछ की गर्दन तक कट गई। वहीं, पक्षियों के लिए यह मांझा और भी खतरनाक साबित हुआ है। महामारी के दौरान, जब लोग छतों तक सीमित थे और पतंगबाज़ी अपने चरम पर थी, तब पशु चिकित्सालयों में घायल पक्षियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई। कबूतर, मैना, चील, तोता—हर प्रकार के पक्षी इस अदृश्य जाल में फँसते हैं और या तो तड़पते हैं या मर जाते हैं। रामपुर में पक्षी प्रेमियों और पशु संगठनों की चिंता लगातार बढ़ रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर समाधान अब भी नज़र नहीं आता।

मांझे पर कानूनी प्रतिबंध और ज़मीनी सच्चाई

2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने नायलॉन और सिंथेटिक मांझों पर सख़्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। पर्यावरण, पक्षियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था। दिल्ली सरकार ने तो सभी तरह के नॉन-कॉटन मांझों पर प्रतिबंध लगाकर केवल सूती धागे से बने मांझे को अनुमति दी। लेकिन रामपुर सहित देश के कई हिस्सों में आज भी ये प्रतिबंध सिर्फ़ काग़ज़ों में सीमित हैं।

स्थानीय पतंग विक्रेताओं के अनुसार, लोग अभी भी बड़ी संख्या में चीनी मांझा ही मांगते हैं क्योंकि वह सस्ता और मज़बूत होता है। एक सामान्य 12 रील का सूती मांझा जहाँ ₹1150 से ₹1500 तक में मिलता है, वहीं चीनी मांझा ₹350 से ₹500 तक में उपलब्ध है। इतना सस्ता और ताक़तवर विकल्प मिलने से दुकानदार भी आसानी से स्टॉक करते हैं। हालांकि प्रशासन समय-समय पर अभियान चलाता है, लेकिन निगरानी की निरंतरता की कमी के कारण यह मांझा अब भी खुलेआम बिक रहा है—चाहे वह स्थायी दुकानों में हो या ऑनलाइन माध्यमों पर।

यह स्थिति दर्शाती है कि प्रतिबंध लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है उनका कड़ाई से पालन और जनजागरूकता। जब तक आम नागरिकों को इस मांझे के खतरों की पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक सिर्फ़ कानून बना देना काफ़ी नहीं होगा। रामपुर के मोहल्लों में आज भी हर मकर संक्रांति के पहले यह मांझा बिकता है, और वहीं से इसके दुष्परिणाम भी शुरू हो जाते हैं।

भारत में पतंगबाज़ी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

भारत में पतंगबाज़ी महज़ एक खेल नहीं रही, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रही है। संत नामदेव से लेकर तुलसीदास तक ने अपने काव्य में पतंगों का उल्लेख किया है। यह उल्लेख दर्शाता है कि पतंगें न केवल आम जनजीवन का हिस्सा थीं, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक अर्थों से भी जोड़ा जाता था। मुग़ल काल में पतंगबाज़ी एक कुलीन और दरबारी खेल बन चुकी थी, जहाँ नवाबों और दरबारियों के बीच पतंग युद्ध होते थे। यहां तक कि कहा जाता है कि जहांगीर के दिल्ली लौटने के उपलक्ष्य में, लोगों ने शहर भर में पतंगें उड़ाकर स्वागत किया था।

रामपुर, जो अपने नवाबी अतीत और शाही संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहाँ भी पतंगबाज़ी को ख़ास महत्व प्राप्त था। लोक उत्सवों और पारिवारिक आयोजनों में पतंगें आसमान में उड़ती थीं और लोगों के बीच आपसी संवाद और मेलजोल का माध्यम बनती थीं। इन पतंगों के माध्यम से सामाजिक संदेश भी प्रेषित किए जाते थे, और कई बार तो स्वतंत्रता संग्राम के विरोध प्रदर्शन में भी इनका इस्तेमाल किया गया।

आज के दौर में पतंगबाज़ी: त्योहार, डिज़ाइन और सामाजिक संदेशों की उड़ान

आज का समय डिज़िटल और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स का ज़माना है, लेकिन पतंगबाज़ी अब भी उन चंद खेलों में शामिल है जो हर पीढ़ी को एकजुट करता है। रामपुर में अब भी मकर संक्रांति, स्वतंत्रता दिवस और बसंत पंचमी जैसे अवसरों पर लोग पतंगें उड़ाने की तैयारी पहले से करने लगते हैं। आधुनिक पतंगें अब पहले से ज़्यादा स्टाइलिश, रंगीन और डिज़ाइनर हो गई हैं। ‘आई लव इंडिया’, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', जैसे संदेशों वाली पतंगें न केवल उड़ती हैं, बल्कि लोगों के दिलों को भी छूती हैं।

वर्तमान समय में पतंगें प्लास्टिक, रेशम और लचीले कपड़ों से बनने लगी हैं, जिससे वे अधिक टिकाऊ और रंगीन हो गई हैं। रामपुर के बाजारों में अब ₹5 से लेकर ₹200 तक की पतंगें मिलती हैं, और बच्चे हो या बड़े, सभी में इसके प्रति आकर्षण बरकरार है। हालांकि, डिज़ाइन और प्रचार के इस युग में, यह भी ज़रूरी है कि हम इसकी परंपरा को ज़िम्मेदारी के साथ निभाएँ—सुरक्षित मांझों के उपयोग के साथ, ताकि यह खेल फिर से सिर्फ़ आनंद का स्रोत बने, दुर्घटनाओं का नहीं।

संदर्भ-

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.