समय - सीमा 278

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1076

मानव और उनके आविष्कार 831

भूगोल 274

जीव-जंतु 329

समय - सीमा 278

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1076

मानव और उनके आविष्कार 831

भूगोल 274

जीव-जंतु 329

| Post Viewership from Post Date to 28- Aug-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2488 | 107 | 2 | 2597 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

रामपुरवासियो, क्या आपने कभी सोचा है कि जो अख़बार हर सुबह आपके दरवाज़े पर बड़ी नियमितता से पहुंचता है, उसकी शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई होगी? हमारे रामपुर की गलियों में अब भी सुबह की पहली चाय के साथ अख़बार पढ़ने की परंपरा ज़िंदा है—कोई राजनीति के पन्ने पलटता है, कोई खेल के समाचार खोजता है, और कोई संपादकीय में छिपी सामाजिक अंतर्दृष्टियों को पढ़ता है। यह केवल एक सूचना का साधन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक आदत, एक संवाद का माध्यम और एक सामाजिक दर्पण बन चुका है। रामपुर जैसी ज़हीन और साहित्यिक विरासत रखने वाली ज़मीन पर, जहाँ रज़ा लाइब्रेरी जैसे संस्थान ज्ञान की मिसाल हैं, वहाँ अख़बार की भूमिका हमेशा से गहरी रही है। पहले जब टेलीविज़न आम नहीं था और इंटरनेट का नाम भी अनजाना था, तब यही अख़बार लोगों के विचारों को दिशा देते थे, आंदोलनों को जन्म देते थे और जनचेतना की मशाल जलाते थे। आज जब मोबाइल की स्क्रीनों पर ‘ब्रेकिंग न्यूज़’ की बाढ़ आई है, तब भी रामपुर के कई बुज़ुर्गों और युवाओं को सुबह अख़बार की स्याही से भरी खुशबू में एक सुकून, एक आत्मीयता महसूस होती है।

इस लेख में हम जानेंगे कि समाचार पत्रों की शुरुआत रोमन साम्राज्य के 'एक्टा डिउरना' से कैसे हुई और यूरोप की मुद्रण क्रांति ने उन्हें नया जीवन कैसे दिया। फिर हम भारत में हिक्की की गज़ेट से शुरू हुई पत्रकारिता की क्रांतिकारी भूमिका को समझेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि समाचार पत्रों ने भारतीय समाज में जानकारी, शिक्षा और जनमत निर्माण में कैसी भूमिका निभाई। अंत में, हम डिजिटल युग में समाचार पत्रों की बदलती पहचान और उनके भविष्य की दिशा पर भी विचार करेंगे।

समाचार पत्रों की उत्पत्ति और लिखित समाचार का आरंभिक इतिहास

समाचार पत्रों की शुरुआत का इतिहास सदियों पुराना है। 59 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने एक्टा डिउरना (Acta Diurna) नामक एक शिलालेख पर आधारित समाचार सेवा शुरू की थी, जिसे सार्वजनिक रूप से रोमन फोरम में लगाया जाता था। इसमें सैनिक अभियानों, राजनीतिक निर्णयों और सार्वजनिक घटनाओं की जानकारी दी जाती थी। यह दुनिया का पहला लिखित समाचार माध्यम था। हालाँकि, यह केवल उच्च वर्ग और शासकों के लिए सुलभ था। आमजन तक खबरें पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इसने एक नींव रखी कि समाचारों को संकलित कर जनता तक पहुँचाना समाज के लिए कितना आवश्यक है। इसके बाद मध्यकालीन चीन में तांग वंश के दौरान काओ बाओ (Kaiyuan Za Bao) नामक राजकीय बुलेटिन का प्रयोग हुआ जो रेशमी कपड़े पर लिखा जाता था। यह भी मुख्यतः अधिकारियों के लिए था, न कि आम जनता के लिए। इन शुरुआती प्रयासों ने भविष्य के समाचार पत्रों की परिकल्पना को जन्म दिया, जहाँ जानकारी को सहेजने, प्रसारित करने और जनहित में प्रस्तुत करने की परंपरा की शुरुआत हुई।

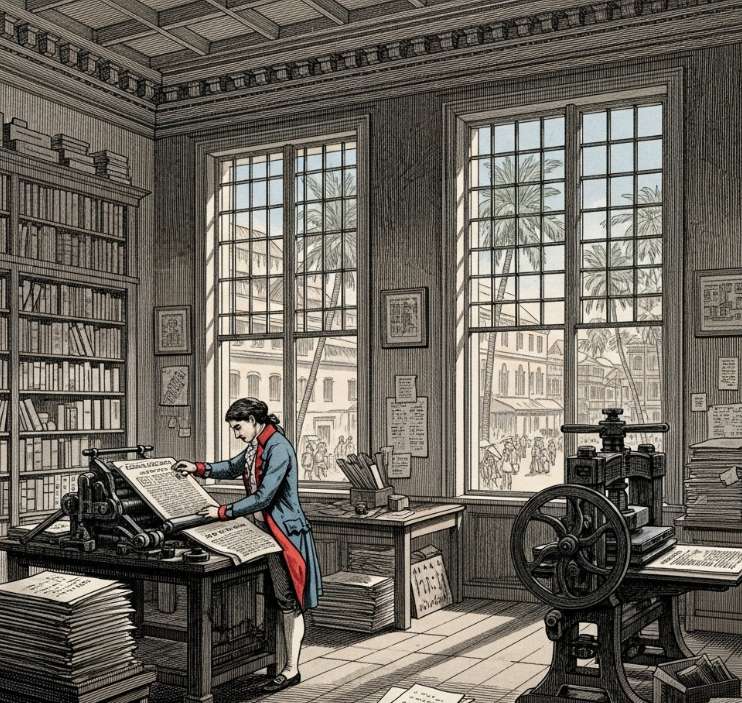

मुद्रण क्रांति और यूरोप में आधुनिक समाचार पत्रों का विकास

1605 में जर्मनी के स्ट्रासबर्ग शहर में जोहान कैरोलस ने रिलेशन एलर फुरनेमेन अंड गेडेनकवुर्डिगेन हिस्टोरियन (Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien) नामक पहला मुद्रित समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक पत्रकारिता का प्रारंभ माना जाता है। यह अखबार साप्ताहिक था और इसमें व्यापारी वर्ग, रॉयल कोर्ट्स और साम्राज्य से संबंधित जानकारियाँ होती थीं। 17वीं से 19वीं सदी के बीच समाचार पत्रों की लोकप्रियता धीरे-धीरे बढ़ने लगी। मुद्रण तकनीक के सुधार, पेपर की उपलब्धता, और वितरण चैनलों की स्थापना ने समाचार पत्रों को व्यापक वर्ग तक पहुँचाया। 18वीं शताब्दी में अखबारों में विज्ञापन छपने लगे जिससे लागत कम हो गई और आम लोगों की पहुँच में यह आ गया। 19वीं सदी आते-आते टेलीग्राम, टेलीफोन और रेलवे जैसे साधनों के कारण अखबारों में तेज़ी से समाचारों का संकलन और वितरण होने लगा। यूरोप और अमेरिका में अखबारों ने सरकार, व्यापार और जनता के बीच सूचना का सेतु बनने की भूमिका निभाई। यह वह दौर था जब अखबार एक व्यापारिक उद्योग के रूप में उभरे।

भारत में समाचार पत्रों का आगमन और औपनिवेशिक युग की पत्रकारिता

भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित 'द बंगाल गज़ेट' से हुई। यह ब्रिटिश शासन में प्रकाशित पहला अखबार था। इसके बाद 'इंडियन गज़ेट', 'मद्रास कूरियर', और 'बॉम्बे हेराल्ड' जैसे अंग्रेज़ी अखबार सामने आए। प्रारंभिक काल में ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर कड़ा नियंत्रण रखा और कई बार राष्ट्रवादी विचारों वाले लेखों को सेंसर या प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन फिर भी पत्रकारिता ने भारत में सामाजिक चेतना फैलाने का कार्य शुरू कर दिया। राजा राममोहन राय ने 1822 में 'संवाद कौमुदी' (बंगाली) और 'मिरात-उल-अखबार' (फ़ारसी) जैसे अखबारों से जनजागरण की शुरुआत की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 की आज़ादी तक, समाचार पत्रों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई। केसरी, मराठा, यंग इंडिया, हरिजन, और नेशनल हेराल्ड जैसे समाचार पत्रों ने राजनीतिक चेतना को विस्तार दिया। यह वह युग था जब पत्रकारिता मिशन के रूप में देखी जाती थी।

भारतीय समाज में समाचार पत्रों की सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक भूमिका

रामपुर जैसे शहरों में आज भी अखबार सुबह की चाय का हिस्सा होते हैं। समाचार पत्र सिर्फ खबरें नहीं देते, वे समाज को शिक्षित करते हैं, सोचने की दिशा देते हैं और लोगों को जागरूक बनाते हैं। भारतीय समाज में समाचार पत्रों की भूमिका केवल सूचनात्मक नहीं बल्कि परिवर्तनकारी रही है। स्कूल और कॉलेजों में छात्रों के लिए करंट अफेयर्स का स्रोत, नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए रोजगार विज्ञापन, किसानों के लिए मौसम और मंडी भाव की जानकारी—हर वर्ग को समाचार पत्र कुछ न कुछ देता है। इसके अलावा अखबारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, साहित्य, कला, और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अखबारों के विशेषांक, संपादकीय, पत्र-से-सम्पादक और फीचर लेखों के माध्यम से जनमत तैयार होता है और लोकतंत्र को मजबूती मिलती है।

डिजिटल युग में समाचार पत्रों की प्रासंगिकता और भविष्य की दिशा

21वीं सदी में स्मार्टफोन और इंटरनेट की क्रांति ने समाचारों की दुनिया बदल दी है। रामपुर जैसे शहरों में भी अब युवा मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर खबरें पढ़ना पसंद करते हैं। ट्राई की एक रिपोर्ट के अनुसार, रामपुर क्षेत्र में 4.8 लाख से अधिक इंटरनेट कनेक्शन हैं—जिससे यह स्पष्ट है कि प्रिंट मीडिया की प्रतिस्पर्धा अब डिजिटल मीडिया से है। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं कि समाचार पत्र अप्रासंगिक हो गए हैं। कई प्रमुख अखबार अब डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं, वे एप्स, ई-पेपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं। साथ ही, डिजिटल समाचार पत्रों ने विश्लेषणात्मक लेखों और डेटा पत्रकारिता जैसे नए आयामों को जन्म दिया है। भविष्य में अखबार एक मल्टी-मोडल मंच के रूप में विकसित हो सकते हैं, जहाँ प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों का समन्वय होगा। लेकिन पाठकों का विश्वास और तथ्य आधारित पत्रकारिता ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी बनी रहेगी।

संदर्भ-

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.