समयसीमा 256

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1021

मानव व उसके आविष्कार 800

भूगोल 249

जीव - जन्तु 305

समयसीमा 256

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1021

मानव व उसके आविष्कार 800

भूगोल 249

जीव - जन्तु 305

रामपुरवासियों, संस्कृत कोई गुज़रे ज़माने की भाषा नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की वह नींव है जिस पर भारतीय संस्कृति की पूरी इमारत खड़ी है। विश्व संस्कृत दिवस के इस खास अवसर पर यह सोचने का समय है कि आखिर इस भाषा की प्रासंगिकता आज भी क्यों बनी हुई है। रामपुर की सांस्कृतिक विरासत, चाहे वह मंदिरों की वाणी हो, कथा-कहानी की परंपरा हो या स्थानीय विद्वानों की शास्त्रीय परिपाटी, संस्कृत से गहराई से जुड़ी रही है। संस्कृत न केवल धार्मिक आस्था का माध्यम रही, बल्कि दर्शन, विज्ञान, गणित और काव्य जैसी शाखाओं में भी इसने मानवता को मार्गदर्शन दिया है। आज, जब हम आधुनिकता की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तब यह समझना और ज़रूरी हो गया है कि संस्कृत सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य की भाषा भी बन सकती है। यह लेख इसी उद्देश्य से लिखा गया है, कि हम रामपुर की दृष्टि से संस्कृत की वर्तमान आवश्यकता, उसकी सांस्कृतिक भूमिका और वैश्विक महत्व को समझें और अपनाएं।

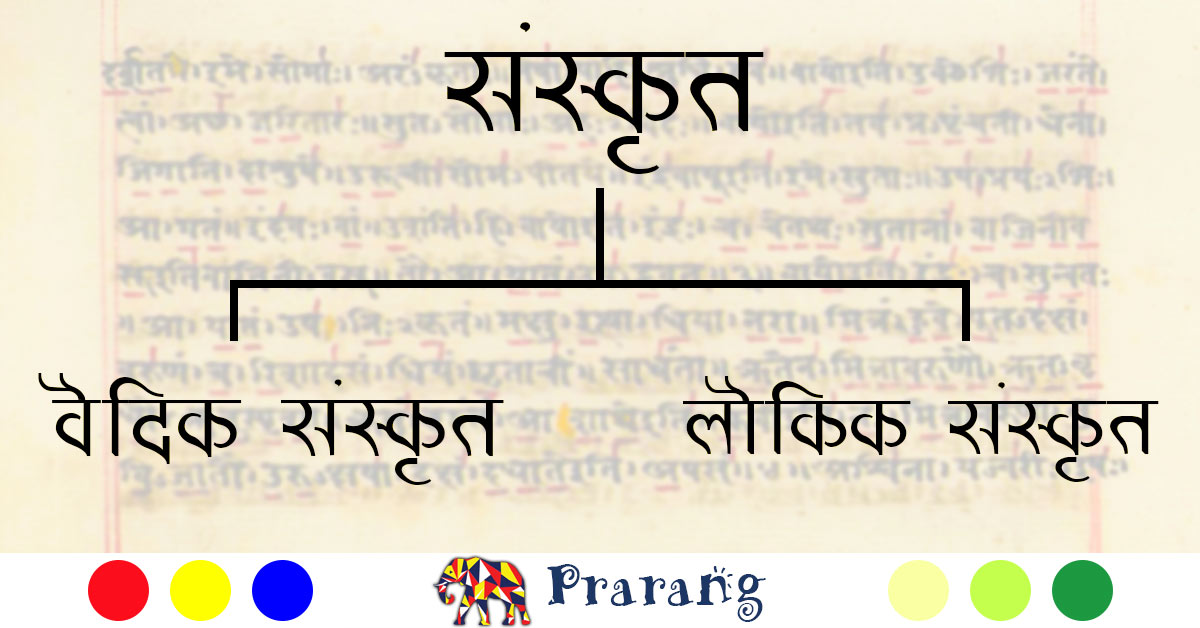

इस लेख में हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि 21वीं सदी में संस्कृत क्यों अब भी प्रासंगिक और आवश्यक बनी हुई है। इसके बाद हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बीच के भेद को स्पष्ट करेंगे। फिर हम यह समझेंगे कि भारतीय कला और सांस्कृतिक परंपराओं में संस्कृत किस तरह एक केंद्रीय भूमिका निभाती रही है। इसके साथ ही हम पश्चिमी विद्वानों द्वारा संस्कृत को दी गई मान्यता पर भी नज़र डालेंगे, और अंत में यह विचार करेंगे कि व्यक्तिगत विकास के लिए संस्कृत कैसे एक मार्गदर्शक बन सकती है।

21वीं सदी में संस्कृत की प्रासंगिकता और आवश्यकता

आज की वैश्विक दुनिया जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग (Quantum Computing) और डिजिटल ज्ञान (Digital Knowledge) की दौड़ में आगे बढ़ रही है, वहीं संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा भी अपने वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों के कारण नए संदर्भों में प्रासंगिक बनती जा रही है। इसकी व्याकरणिक संरचना इतनी शुद्ध, तर्कसंगत और नियमित है कि कंप्यूटर विज्ञान (computer science) के विशेषज्ञ इसे सबसे अनुकूल भाषा मानते हैं, विशेष रूप से नैतिक AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), कंप्यूटर अनुवाद और गणनात्मक भाषाशास्त्र के क्षेत्रों में। रामपुर जैसे शहर, जहाँ शिक्षा और परंपरा का गहरा मेल है, वहाँ के विद्यालयों में संस्कृत को पुनः पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने की पहल इसी संभावनाशीलता को दर्शाती है। संस्कृत केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि योग, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र और ध्यान जैसी भारतीय जीवन-शैलियों की वैश्विक पुनर्प्रस्तुति का आधार बन चुकी है। इसलिए, यह भाषा आज की पीढ़ी को जड़ों से जोड़ने और भविष्य में टिकाऊ ज्ञान की ओर ले जाने का माध्यम बन सकती है।

वैदिक और लौकिक संस्कृत के बीच अंतर

संस्कृत की विविधता उसके दो प्रमुख रूपों - वैदिक और लौकिक - के माध्यम से स्पष्ट होती है। वैदिक संस्कृत, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में प्रयुक्त हुई, ध्वनि, उच्चारण और छंद की अत्यधिक शुद्धता के लिए जानी जाती थी। यह भाषा देवताओं से संवाद, यज्ञों के अनुष्ठान और ब्रह्मांड की प्रकृति को समझाने का माध्यम बनी। दूसरी ओर, लौकिक संस्कृत ने कालिदास, भास और भवभूति जैसे कवियों और नाटककारों के माध्यम से साहित्यिक सौंदर्य और मानवीय अनुभूतियों को शब्द दिए। यह व्याकरण की दृष्टि से अधिक संरचित और सामाजिक-सांस्कृतिक संवाद के लिए अनुकूल थी। रामपुर में पाई जाने वाली पांडुलिपियाँ, लोककथाएँ और नाट्य परंपराएँ इस लौकिक संस्कृत की ध्वनि आज भी संजोए हुए हैं। इन दोनों स्वरूपों का अध्ययन केवल भाषाई नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक चेतना को भी विस्तार देता है।

भारतीय कला-संस्कृति में संस्कृत की केंद्रीय भूमिका

संस्कृत भारतीय कलाओं की आत्मा रही है, चाहे वह शास्त्रीय नृत्य हो, संगीत हो या नाट्य। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जो आज भी अभिनय, नाट्य और राग-संगीत की आधारशिला है, संस्कृत में ही रचित है। सामवेद से उपजा सामगान, और गंधर्व संगीत की परंपरा संस्कृत मंत्रों और पदों के बिना अधूरी है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम् या भास के नाटकों में न केवल भाषा का सौंदर्य है, बल्कि वे मंच पर प्रस्तुत सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक संवाद का सजीव चित्रण हैं। रामपुर की दरबारी परंपराएं, जिसमें कथक, ध्रुपद और अन्य शास्त्रीय कलाएं पली-बढ़ीं, उनमें संस्कृत पदों की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला जैसे दृश्य-रूपों में भी संस्कृत शिलालेख, स्तोत्र और प्रतीक भाषा की तरह काम करते रहे हैं। यह समन्वय दर्शाता है कि संस्कृत महज़ बोलने की नहीं, बल्कि देखने, सुनने और अनुभूत करने की भाषा है।

पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि में संस्कृत का महत्व

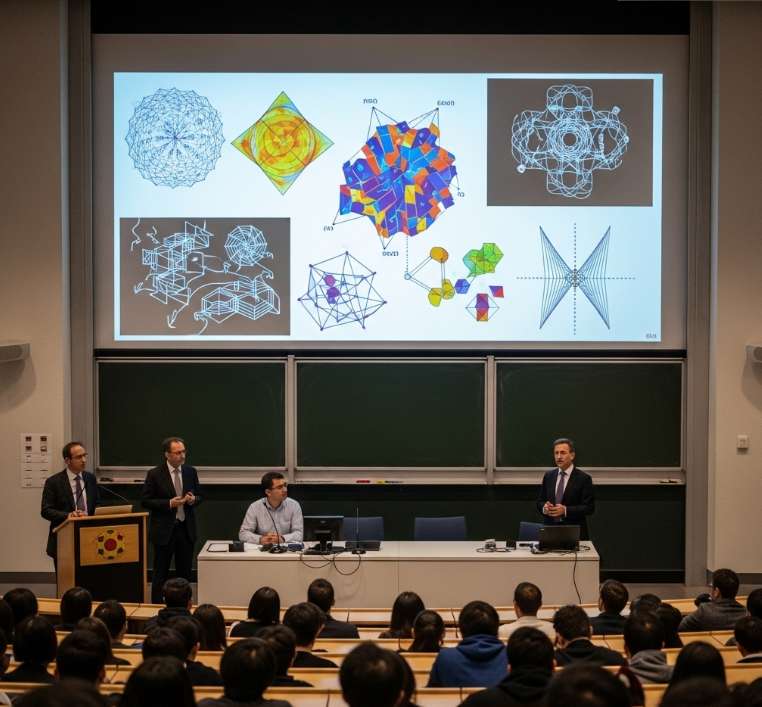

संस्कृत की महानता केवल भारतीय मनीषियों ने नहीं, बल्कि पश्चिमी विद्वानों ने भी गहराई से पहचानी है। जर्मन दार्शनिक जोहान वोल्फगैंग गोएथे (Johann Wolfgang von Goethe) ने इसे ‘विश्व की सबसे श्रेष्ठ साहित्यिक भाषा’ कहा, तो मैक्स मूलर (Max Müller) ने इसे मानव इतिहास की ‘प्राचीनतम और सबसे वैज्ञानिक भाषा’ की संज्ञा दी। फ्रेडरिक श्लेगेल (Friedrich Schlegel) ने संस्कृत को अन्य यूरोपीय भाषाओं की जननी माना। यूरोप की नामी यूनिवर्सिटियों, जैसे ऑक्सफोर्ड (Oxford), हार्वर्ड (Harvard), कैम्ब्रिज (Cambridge), में 19वीं सदी से आज तक संस्कृत का गहन अध्ययन होता रहा है, क्योंकि यह न केवल भाषाविज्ञान, बल्कि धर्म, दर्शन, खगोलशास्त्र और चिकित्सा जैसी विधाओं की जड़ में स्थित है। रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी जैसे संस्थानों में कई संस्कृत ग्रंथों का संग्रह, इन अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों को सामग्री और संदर्भ प्रदान करता रहा है। पश्चिमी मान्यता ने यह स्पष्ट किया है कि संस्कृत केवल भारत की धरोहर नहीं, बल्कि वैश्विक बौद्धिक परंपरा का अनमोल स्तंभ है।

संस्कृत और व्यक्तिगत विकास

संस्कृत भाषा केवल पठन-पाठन की नहीं, बल्कि आत्म-विकास की भी भाषा रही है। इसके श्लोकों में केवल शब्द नहीं, बल्कि गूढ़ भाव, नैतिक सिद्धांत और आध्यात्मिक ऊर्जा निहित होती है। “सत्यं वद, धर्मं चर” जैसे सूत्र जीवन में संयम, नैतिकता और सत्यनिष्ठा की भावना भरते हैं। संस्कृत का अभ्यास स्मृति, एकाग्रता और तार्किक चिंतन को तीव्र करता है, यही कारण है कि योग, ध्यान और मनोवैज्ञानिक संतुलन के लिए इसे आज भी सर्वोत्तम भाषा माना जाता है। रामपुर जैसे शहरों में यदि इसे केवल विद्यालयों तक सीमित न रखकर जीवनशैली में उतारा जाए, पूजा-पाठ, ध्यान-कक्षाओं, साहित्यिक संगोष्ठियों में, तो यह युवाओं को आत्मबोध, सांस्कृतिक गर्व और वैश्विक सोच से जोड़ने का माध्यम बन सकती है। संस्कृत में निहित विचार हमें केवल विद्वान नहीं, बल्कि संवेदनशील और संतुलित मानव बनने की प्रेरणा देते हैं।

संदर्भ-

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Total Viewership — This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

D. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.