समय - सीमा 278

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1076

मानव और उनके आविष्कार 831

भूगोल 274

जीव-जंतु 329

समय - सीमा 278

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1076

मानव और उनके आविष्कार 831

भूगोल 274

जीव-जंतु 329

| Post Viewership from Post Date to 11- Oct-2025 (31st) Day | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 2238 | 79 | 5 | 2322 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

रामपुरवासियो, प्राचीन सभ्यताओं के स्थापत्य और कला की विरासत मानव इतिहास का ऐसा अनमोल खज़ाना है, जिसने युगों-युगों तक अपनी चमक बरक़रार रखी है। 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसवी तक का समय मानव विकास का स्वर्णिम युग माना जाता है, जब दुनिया के अलग-अलग कोनों में न केवल अद्वितीय वास्तु-कृतियाँ और मूर्तिकला के नमूने बने, बल्कि उन्होंने उस दौर के सांस्कृतिक मूल्यों, तकनीकी प्रगति और कलात्मक दृष्टि को भी अमर कर दिया। यह वह काल था जब ग्रीस (Greece) में संतुलन और अनुपात की अद्भुत कला जन्म ले रही थी, रोम (Rome) में स्थापत्य अपने भव्य शिखर पर था, चीन अपनी महान दीवार के निर्माण में व्यस्त था, और भारत में मौर्य साम्राज्य स्थापत्य और मूर्तिकला के नए आयाम गढ़ रहा था। रामपुर भले ही उस दौर में प्रत्यक्ष रूप से इन वैश्विक केंद्रों से जुड़ा न रहा हो, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रवाह में इसका स्थान महत्वपूर्ण रहा है। यह ज़मीन, जिसने सदियों बाद अपनी तहज़ीब, कला और शिल्पकला के लिए नाम कमाया, उन प्राचीन स्थापत्य परंपराओं से प्रेरणा का स्रोत भी रही है। आज जब हम इन प्राचीन चमत्कारों की चर्चा करते हैं, तो यह केवल पत्थरों और इमारतों की बात नहीं होती, बल्कि उस अद्भुत मानव रचनात्मकता की कहानी होती है, जो समय और सीमाओं से परे है।

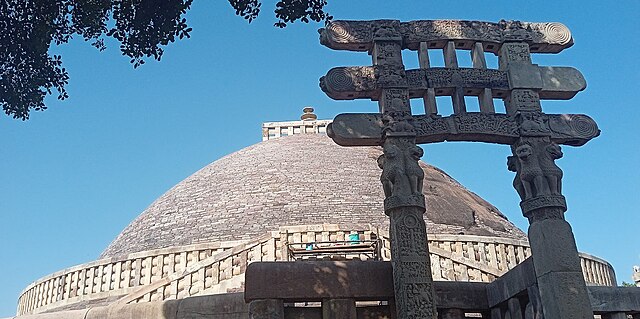

इस लेख में हम सबसे पहले 600 ईसा पूर्व से 300 ईसवी तक के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझेंगे और देखेंगे कि ग्रीक शास्त्रीय तथा हेलेनिस्टिक काल (Hellenistic Period) की कौन-सी विशेषताएँ उस समय की कला को परिभाषित करती थीं। फिर, हम दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध वास्तुशिल्प चमत्कारों जैसे रोम का शनि मंदिर (Temple of Saturn), चीन की महान दीवार (The Great Wall of China), हेरा का मंदिर (Temple of Hera), पार्थेनन (Parthenon), गोबेकली टेपे (Gobekli Tepe), बौगोन का तुमुलस (Tumulus of Bougon) और मिस्र के पिरामिड (Pyramids of Egypt) के निर्माण और महत्व पर चर्चा करेंगे। इसके बाद, हम भारत के स्थापत्य और मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण, साँची स्तूप, दीदारगंज यक्षी, बोधगया, सारनाथ का अशोक स्तंभ, अजंता गुफाएँ और एलिफेंटा (Elephanta) की शिव गुफाओं का अध्ययन करेंगे। आगे, हम ग्रीक मिट्टी के बर्तनों के शास्त्रीय और हेलेनिस्टिक काल की कलात्मक शैली पर नज़र डालेंगे और अंत में जानेंगे कि उस समय की सांस्कृतिक और तकनीकी विशेषताएँ क्या थीं, जिन्होंने इन अद्भुत संरचनाओं को जन्म दिया।

कालखंड और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

600 ईसा पूर्व से 300 ईसवी का काल मानव सभ्यता के विकास का एक ऐसा स्वर्णिम युग था, जिसने कला, स्थापत्य, दर्शन और विज्ञान, सबको एक नया मुकाम दिया। इस समय ग्रीक शास्त्रीय काल ने संतुलन, अनुपात और सौंदर्य के आदर्श को कला में स्थापित किया, जिससे मूर्तियाँ और इमारतें न केवल संरचना में उत्कृष्ट थीं बल्कि उनमें एक गहरी सौंदर्यबोध की झलक भी मिलती थी। इसके बाद आया हेलेनिस्टिक काल, जिसमें कला ने और अधिक भावपूर्ण, गतिशील और अलंकृत रूप धारण किया, जैसे कलाकारों ने पत्थरों और धातु में भावनाओं को सांस लेने की शक्ति दे दी हो। भारत में, इसी काल में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम पर था, जिसने प्रशासनिक संगठन, सांस्कृतिक संरक्षण और स्थापत्य के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया।

विश्व के प्रमुख वास्तुशिल्प चमत्कार

इस काल में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे निर्माण हुए, जिनकी भव्यता और तकनीकी कुशलता आज भी विस्मित कर देती है। रोम का शनि मंदिर, अपनी शानदार डोरिक शैली और धार्मिक महत्व के लिए, रोमन सभ्यता का एक गौरवपूर्ण प्रतीक था। चीन की महान दीवार, हज़ारों किलोमीटर लंबी यह अभेद्य संरचना, न केवल आक्रमणों से बचाव का साधन थी बल्कि यह उस समय की इंजीनियरिंग (engineering) और श्रमशक्ति का अनुपम उदाहरण भी है। ग्रीस का हेरा मंदिर, अपनी डोरिक स्थापत्य (Doric architecture) शैली के लिए प्रसिद्ध था, भले ही यह भूकंप में नष्ट हो गया, इसके अवशेष अब भी वास्तु श्रेष्ठता का संदेश देते हैं। एथेंस (Athens) का पार्थेनन, पुनर्निर्माण के प्रयासों और कलात्मक बारीकियों के लिए कला इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। गोबेकली टेपे, जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, पत्थरों पर की गई अद्भुत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, मानो प्रागैतिहासिक मनुष्यों ने अपनी कल्पना को पत्थर में जड़ दिया हो। फ्रांस का बौगोन का तुमुलस एक विशाल कब्र संरचना है, जो पुरातत्वविदों के लिए आज भी रहस्यों से भरा है। और मिस्र के पिरामिड - इनकी विशालता और सटीकता, बिना आधुनिक मशीनों के निर्माण का चमत्कार, आज भी लोगों के लिए प्रेरणा और रहस्य दोनों हैं।

भारत के प्रमुख स्थापत्य और मूर्तिकला नमूने

भारत में यह काल स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक स्वर्ण युग रहा। साँची का स्तूप बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसकी स्थापत्य उत्कृष्टता दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। दीदारगंज यक्षी, अपने चिकने पॉलिश (smooth polish), संतुलित अनुपात और सूक्ष्म नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, इतना कि आज भी इतिहासकार इसके सही काल निर्धारण को लेकर विमर्श करते हैं। बोधगया, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, इस समय बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थों का केंद्र बना, जो आज भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। सारनाथ का अशोक स्तंभ, शेर के सिर वाले शीर्षक और शिलालेखों के साथ, भारतीय कला और प्रशासनिक दृष्टिकोण का अद्भुत संगम है। अजंता गुफाओं में रॉक-कट (Rock-cut) शैली और मनमोहक भित्तिचित्र, समय की धूल को चीरते हुए, आज भी दर्शकों को प्राचीन भारत की कला का सजीव अनुभव कराते हैं। एलिफेंटा की शिव गुफाएँ धार्मिक विषयों और मूर्तिकला की अद्वितीय मेल से, उस समय की आध्यात्मिक और कलात्मक गहराई को उजागर करती हैं।

ग्रीक मिट्टी के बर्तनों का युग

ग्रीस के शास्त्रीय काल में मिट्टी के बर्तनों ने कला और दैनिक जीवन दोनों में विशेष स्थान बनाया। इन बर्तनों पर काले और लाल रंग की तकनीक का प्रयोग किया जाता था, जिसमें दृश्य इतने यथार्थवादी होते थे कि मानो वे पलों को स्थायी रूप से कैद कर लेते हों। यह सिर्फ़ बर्तन नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक जीवन के जीवंत दस्तावेज़ थे, जिनमें मिथकीय कथाएँ, युद्ध दृश्य, और दैनंदिन जीवन की झलकियाँ अंकित होती थीं। हेलेनिस्टिक काल में ये बर्तन और भी अलंकृत हो गए, रंगों की विविधता बढ़ी, डिज़ाइन (design) अधिक जटिल हुए, और उनमें सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव की परछाइयाँ स्पष्ट दिखने लगीं। इन बर्तनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उस समय के कारीगर केवल मिट्टी को आकार नहीं दे रहे थे, बल्कि सभ्यता की आत्मा को आकार दे रहे थे।

सांस्कृतिक और तकनीकी विशेषताएँ

इस पूरे कालखंड में कला और स्थापत्य में तकनीकी निपुणता और सांस्कृतिक गहराई दोनों का अनूठा मेल देखने को मिला। पत्थर और धातु की मूर्तिकला तकनीकों में इतनी महारत थी कि आज भी आधुनिक कारीगर इनके सामने विनम्र महसूस करते हैं। धार्मिक और प्रतीकात्मक कला का महत्व अत्यधिक था, ये केवल पूजा या सजावट के साधन नहीं थे, बल्कि सामाजिक जीवन के मूल्यों और विश्वासों का सजीव रूप थे। निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों का चयन, उन्हें तराशने की बारीक तकनीक, और कलात्मक दृष्टिकोण, इन सबने इन कृतियों को कालातीत बना दिया। इस युग की कृतियाँ हमें यह बताती हैं कि जब कला और तकनीक एक-दूसरे का हाथ थामती हैं, तो उनका संयुक्त प्रभाव हजारों सालों तक जीवित रह सकता है।

संदर्भ-

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.