समयसीमा 258

मानव व उनकी इन्द्रियाँ 1041

मानव व उसके आविष्कार 824

भूगोल 238

जीव - जन्तु 302

लखनऊवासियो, आपने अक्सर सुना होगा - “आज बुखार है, ज़रा थर्मामीटर (thermometer) लगाओ” या फिर “आज मौसम का तापमान कितना होगा?”। लेकिन क्या कभी ठहरकर सोचा है कि यह साधारण-सा दिखने वाला तापमान मापन वास्तव में हमारे जीवन का कितना अहम हिस्सा है? तापमान केवल यह नहीं बताता कि बाहर धूप तेज़ है या शरीर में बुखार है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य से लेकर समाज और विज्ञान तक हर क्षेत्र का मार्गदर्शक है।

मौसम विभाग इसी के आधार पर बारिश, गर्मी और सर्दी की भविष्यवाणी करता है, जिससे किसान सही समय पर बोआई और कटाई कर पाते हैं। उद्योगों में धातुओं को गलाने, रसायनों को तैयार करने और मशीनों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए सटीक तापमान ज़रूरी होता है। वहीं चिकित्सा जगत में शरीर का सामान्य तापमान स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकेतक है - हल्का-सा उतार-चढ़ाव भी किसी बीमारी या संक्रमण की चेतावनी बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ तापमान मापने की विधियाँ भी बदलती रहीं। कभी लोग साधारण पारा और अल्कोहल (alcohol) वाले थर्मामीटर का उपयोग करते थे, जो घर-घर में आम थे। लेकिन अब तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लेज़र आधारित सेंसर (laser based sensors), इंफ़्रारेड इमेजिंग (infrared imaging) और नैनो सेंसर (Nano sensor) तक उपलब्ध हैं, जो बिना छुए और अत्यधिक सटीकता के साथ तापमान माप सकते हैं।

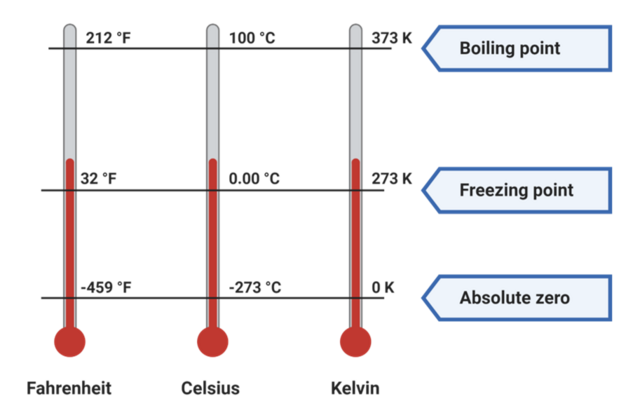

इस लेख में हम सबसे पहले देखेंगे कि तापमान क्यों महत्वपूर्ण है और इसे हम कहाँ-कहाँ उपयोग करते हैं (मौसम, खेती, उद्योग और स्वास्थ्य तक)। फिर हम थर्मामीटर के इतिहास और विकास पर नज़र डालेंगे - पुराने पारे वाले यंत्रों से लेकर वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अहम योगदान तक। उसके बाद हम प्रमुख तापमान पैमानों (सेल्सियस (Celsius), फ़ारेनहाइट (Fahrenheit), केल्विन (Kelvin)) और परम शून्य की अवधारणा को आसान भाषा में समझेंगे। उसके बाद चर्चा होगी पारंपरिक थर्मामीटर की सीमाओं पर और अंत में जानेंगे कि ऑप्टिकल (optical), इन्फ्रारेड (infrared), लेज़र, ध्वनिक और आने वाले माइक्रो/नैनो सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकें तापमान मापन को कैसे बदल रही हैं - और यह परिवर्तन हमारे रोज़मर्रा व वैज्ञानिक कामों में क्यों मायने रखता है।

तापमान का महत्व और उपयोग

तापमान हमारे जीवन का ऐसा पहलू है, जो हर दिन हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह केवल एक वैज्ञानिक शब्द नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। मौसम विभाग तापमान की मदद से वर्षा, ठंड और गर्मी का अनुमान लगाकर लोगों को पहले से सचेत करता है, जिससे लोग समय रहते तैयारी कर सकें। किसान भी तापमान पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं - वे फसलों की बोआई, सिंचाई और कटाई का समय तय करने में तापमान को आधार मानते हैं। यदि तापमान अनुकूल न हो, तो खेती में भारी नुकसान हो सकता है। उद्योगों में भी तापमान की भूमिका उतनी ही अहम है। धातुओं को गलाने, मशीनों को सुरक्षित गति पर चलाने और रासायनिक प्रक्रियाओं को सही दिशा देने के लिए सटीक तापमान ज़रूरी होता है। यही नहीं, हमारे शरीर का तापमान स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सूचक है - सामान्य रूप से 98.6°F (37°C) को आदर्श माना जाता है, और इससे हल्का सा उतार-चढ़ाव भी बुखार, संक्रमण या अन्य गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि तापमान केवल वातावरण या मशीनों के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन, कृषि और समाज की हर गतिविधि के लिए अनिवार्य है।

थर्मामीटर का इतिहास और विकास

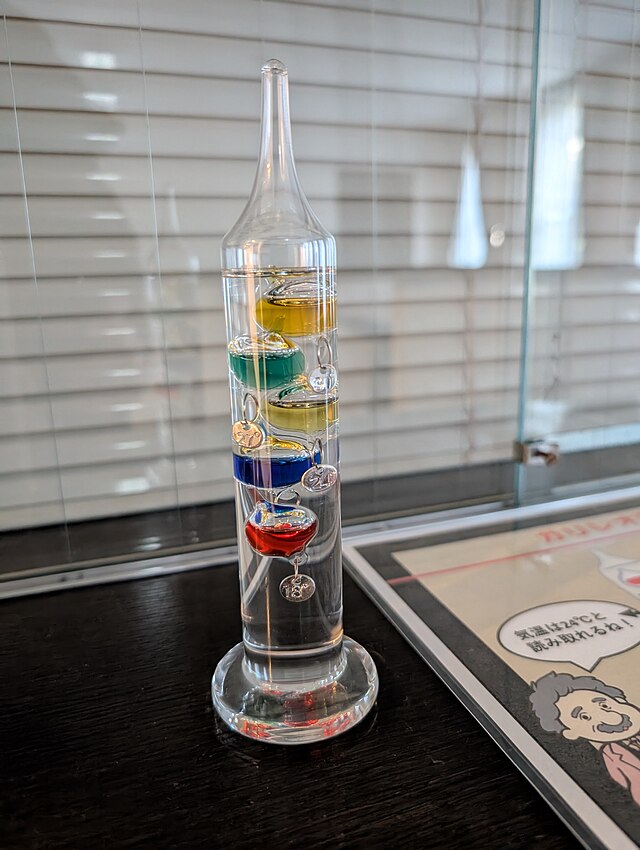

"थर्मामीटर" शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है – जहाँ "थर्मो" (thermo) का अर्थ है गर्मी और "मीटर" (meter) का अर्थ है मापना। तापमान मापने की कोशिश सबसे पहले 16वीं सदी में गैलीलियो (Galileo) ने की थी। उन्होंने ऐसा उपकरण बनाया था, जो तरल पदार्थ के फैलाव और सिकुड़न से तापमान के बदलाव को दर्शाता था। हालाँकि यह उपकरण बहुत सटीक नहीं था, लेकिन यह एक नई दिशा की शुरुआत थी। असली और भरोसेमंद थर्मामीटर का श्रेय डैनियल फ़ारेनहाइट (Daniel Fahrenheit) को दिया जाता है, जिन्होंने पारे का इस्तेमाल कर उच्च सटीकता वाला थर्मामीटर तैयार किया। इसके बाद एंडर्स सेल्सियस (Anders Celsius) ने अपने पैमाने की खोज की। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दौर में उनके पैमाने पर 0°C का अर्थ था उबलता पानी और 100°C का अर्थ था जमता पानी। बाद में इसे उलटकर आज का प्रचलित सेल्सियस स्केल बनाया गया। वहीं लॉर्ड केल्विन ने तापमान मापन को वैज्ञानिक आधार देते हुए "परम शून्य" (Absolute Zero) की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसने भौतिकी की समझ को गहराई दी और विज्ञान की दिशा ही बदल दी। थर्मामीटर का यह विकास केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे-धीरे यह आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया, जहाँ बुखार नापने से लेकर मौसम की भविष्यवाणी तक यह एक अनिवार्य उपकरण बन गया।

तापमान मापने के प्रमुख पैमाने

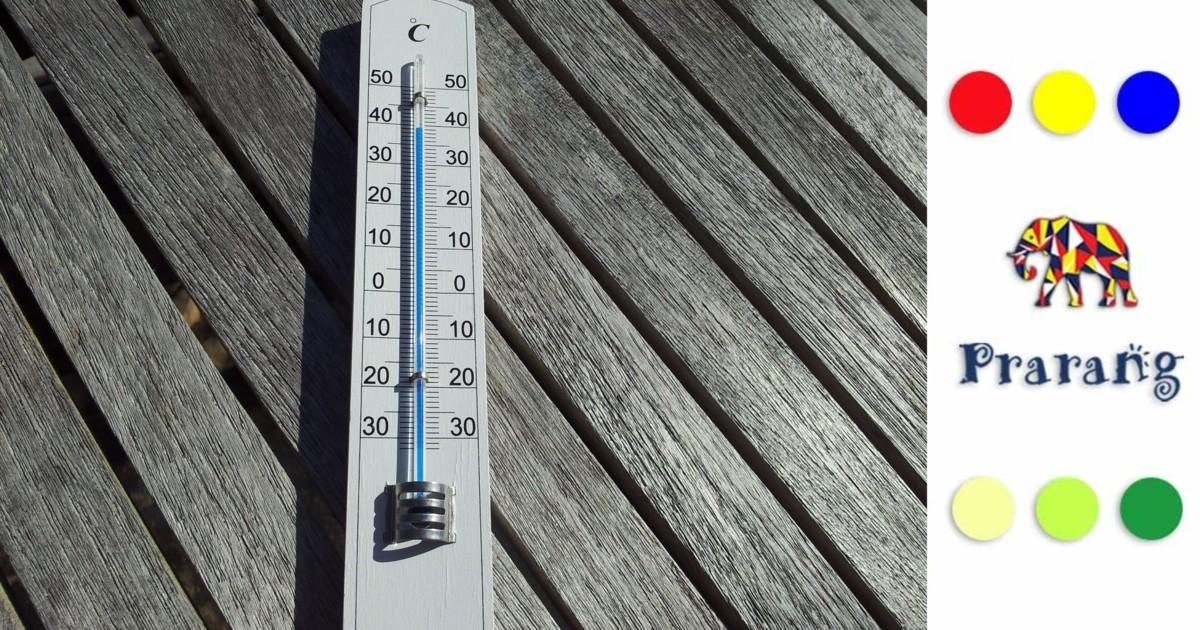

तापमान मापन के लिए तीन मुख्य पैमाने उपयोग में आते हैं - फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। फ़ारेनहाइट पैमाना मुख्य रूप से अमेरिका और कुछ अन्य देशों में प्रचलित है। इसमें पानी 32°F पर जमता है और 212°F पर उबलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह छोटे-छोटे बदलावों को भी आसानी से दर्शा देता है, इसलिए इसे चिकित्सा क्षेत्र में लंबे समय तक प्रयोग किया गया। दूसरी ओर, सेल्सियस पैमाना आज दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है इसकी सरलता और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप होना। इसमें पानी 0°C पर जमता है और 100°C पर उबलता है। यही वजह है कि शिक्षा, मौसम विज्ञान और दैनिक जीवन में यह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तीसरा है केल्विन पैमाना, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगशालाओं में मानक के रूप में स्वीकार किया गया है। इसकी ख़ासियत यह है कि इसमें 0 K को परम शून्य माना जाता है और इसमें ऋणात्मक मान (Negative values) नहीं आते, जिससे वैज्ञानिक गणनाएँ सरल और अधिक सटीक हो जाती हैं। इन पैमानों ने तापमान मापन को अलग-अलग क्षेत्रों की ज़रूरतों के अनुसार लचीला, सुविधाजनक और विश्वसनीय बना दिया है।

परम शून्य (Absolute Zero) की अवधारणा

परम शून्य तापमान की वह स्थिति है, जहाँ सैद्धांतिक रूप से सभी अणुओं की गति रुक जाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह -273.15°C या 0 K पर होता है। गैसों के फैलाव और सिकुड़ने पर किए गए प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला कि जैसे-जैसे तापमान घटता है, अणुओं की गति धीमी होती जाती है और अंततः लगभग रुक जाती है। हालाँकि अब तक कोई भी प्रयोगशाला इस बिंदु तक पूरी तरह नहीं पहुँच सकी है, लेकिन वैज्ञानिक इसके बेहद करीब पहुँच चुके हैं। यह तापमान भौतिकी की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि भौतिकी में "नकारात्मक तापमान" (Negative Temperature) की अवधारणा भी मौजूद है। इसका अर्थ यह नहीं कि तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, बल्कि यह दर्शाता है कि अणुओं की ऊर्जा अवस्था असामान्य ढंग से व्यवस्थित है। यह अवधारणा हमारी सामान्य समझ से बिल्कुल अलग है और आज भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का अहम विषय बनी हुई है। परम शून्य की यह अवधारणा भौतिकी के गहरे रहस्यों को उजागर करने में निरंतर योगदान दे रही है।

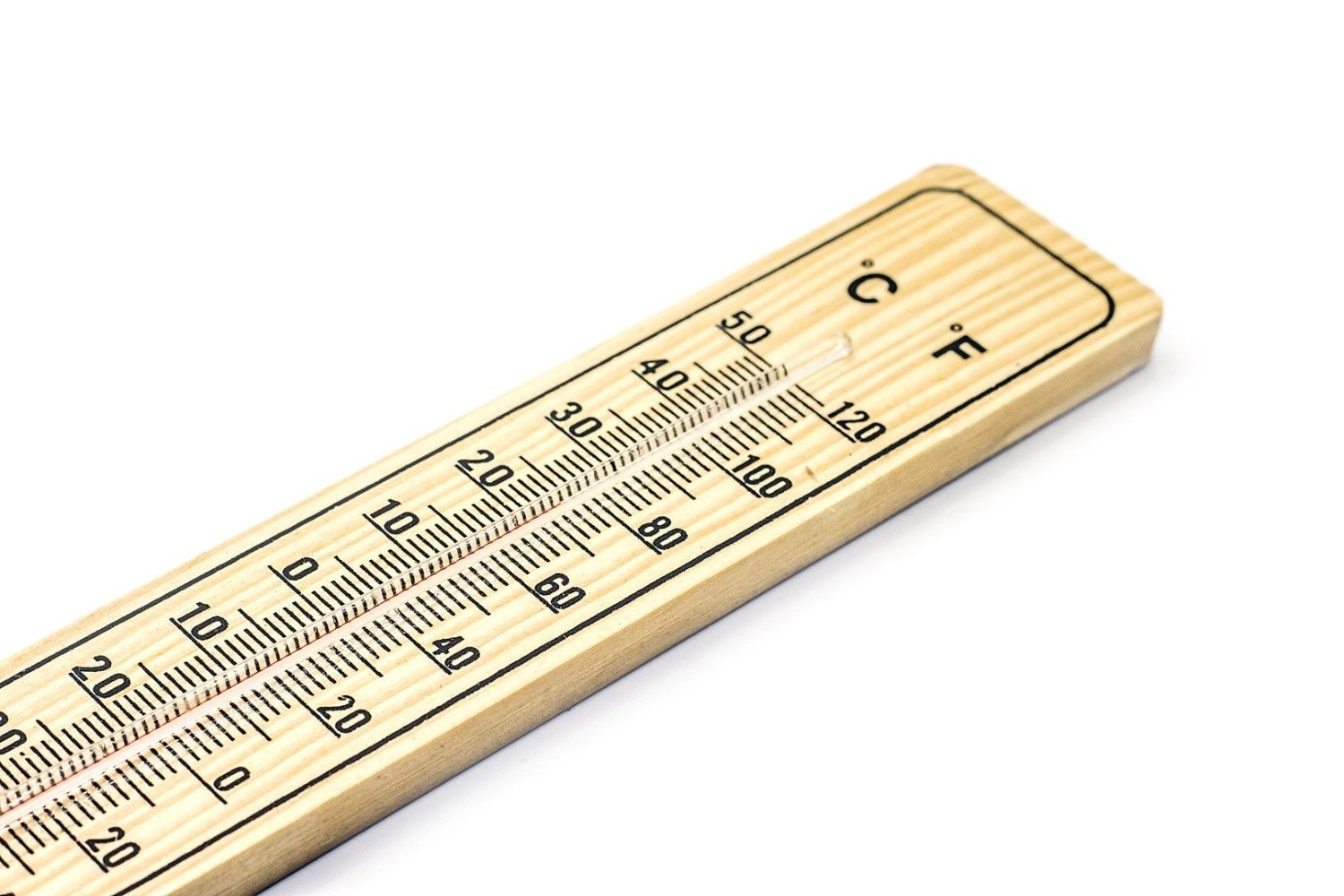

पारंपरिक थर्मामीटर की सीमाएँ

पारे और अल्कोहल से बने थर्मामीटर लंबे समय तक तापमान मापन का मुख्य साधन रहे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये सरल, सस्ते और उपयोग में आसान थे। लेकिन समय के साथ इनकी सीमाएँ स्पष्ट होने लगीं। कठोर संरचना होने के कारण ये अत्यधिक संवेदनशील परिस्थितियों जैसे बहुत ऊँचे या बहुत निम्न तापमान में सही परिणाम नहीं दे पाते थे। साथ ही, बहुत छोटे बदलाव मापना इनके लिए कठिन था। पारे वाले थर्मामीटर की एक बड़ी समस्या यह थी कि अगर यह टूट जाए तो पारा बाहर निकलकर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पारा एक विषैला तत्व है। यही कारण है कि धीरे-धीरे पारंपरिक थर्मामीटर की जगह डिजिटल थर्मामीटर (digital thermometer) और सेंसर आधारित तकनीकों ने लेना शुरू कर दिया। फिर भी इन पुराने थर्मामीटर ने आधुनिक तापमान मापन तकनीक के लिए रास्ता तैयार किया और विज्ञान में अपना अमिट योगदान दिया।

आधुनिक तापमान सेंसर और तकनीकें

तकनीकी प्रगति ने तापमान मापन को बिल्कुल नई ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया है। आज ऐसे कई आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं, जो पारंपरिक तरीकों से कहीं अधिक तेज़, सुरक्षित और सटीक हैं। उदाहरण के लिए, ऑप्टिकल सेंसर प्रकाश (Optical Sensor Light) की मदद से तापमान मापते हैं और इन्हें उच्च सटीकता वाले वैज्ञानिक प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। इंफ़्रारेड थर्मल इमेजिंग (Infrared Thermal Imaging) तकनीक से बिना छुए किसी सतह या व्यक्ति का तापमान मापा जा सकता है - कोविड-19 महामारी के दौरान एयरपोर्ट (airport), अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों पर इसका व्यापक उपयोग हुआ। लेज़र सेंसर लंबी दूरी से भी तापमान मापने में सक्षम हैं, जिससे औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में काम आसान हो गया है। वहीं, ध्वनिक सेंसर ध्वनि तरंगों की गति से तापमान का अनुमान लगाते हैं और इनका उपयोग बड़े ढाँचों जैसे पुल, इमारतों और सुरंगों की निगरानी के लिए किया जाता है। भविष्य की दिशा माइक्रो (micro) और नैनो सेंसर की ओर है, जो बेहद छोटे स्तर पर तापमान की सटीक जानकारी देंगे। इन नई तकनीकों से न केवल चिकित्सा क्षेत्र, बल्कि अंतरिक्ष अनुसंधान, पर्यावरण विज्ञान और यहाँ तक कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/bdwpcxx8

A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all Subscribers (FB+App), Website (Google+Direct), Email, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.