समय - सीमा 288

मानव और उनकी इंद्रियाँ 1058

मानव और उनके आविष्कार 829

भूगोल 262

जीव-जंतु 317

| Post Viewership from Post Date to 14- Apr-2022 | ||||

|---|---|---|---|---|

| City Readerships (FB+App) | Website (Direct+Google) | Messaging Subscribers | Total | |

| 1990 | 93 | 0 | 2083 | |

| * Please see metrics definition on bottom of this page. | ||||

भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है, इस वर्ष ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला बड़े पैमाने पर

संगठित हमला किया गया था। इस सिपाही विद्रोह की प्रकृति और पैमाने अभिलिखित इतिहासमें

काफी महत्वपूर्ण हैं। 1857 की शुरुआत में बैरकपुर और बेहरामपुर में उपद्रव के पहले प्रकोप से शुरू

होकर यह अन्य क्षेत्रों (मेरठ, विद्रोह का केंद्र, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मध्य प्रांत और उत्तर और पूर्वी

भारत के कई अन्य हिस्सों में) में फैल गया था।विद्रोह में भयावहता और अत्याचार, दिल्ली कानरसंहार और खून-खराबे और अंग्रेजों द्वारा प्रतिशोध अभूतपूर्व थे।

विलियम डेलरिम्पल की द लास्ट मुगल: द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी, दिल्ली (The Last Mughal:

The Fall of a Dynasty, Delhi, William Dalrymple)दिल्ली की दुर्दशा को चित्रित करती है, तथा

हिंदुस्तान के अंतिम काल्पनिक सम्राट कवि और सुलेखक बहादुर शाह जफर की कहानी, प्रसिद्ध कवि

मिर्जा गालिब और टाइम्स (Times) के संवाददाता विलियम हॉवर्ड रसेल (William Howard

Russell) की घटनाओं का विवरण इसमें शामिल है।यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 1857 को

इतने विविध रूप से देखा गया है और इसकी इतनी विविध व्याख्याएं दी गई हैं। निश्चित रूप से यह

भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान बनाए हुए है और इसने बड़ी संख्या में साहित्यिक कार्यों

को प्रभावित भी किया है। प्रख्यात इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने अपने काम द सेपोय म्यूटनी एण्ड रीवोल्ट ऑफ 1857

(The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857) में उनका दृष्टिकोण मौलिक रूप से भिन्न था।उनके

विचार से विद्रोह अंग्रेजों द्वारा नई एनफील्ड राइफलों (Enfield Rifles) के लिए सुअर और गाय की

चर्बी के साथ चिकनाई वाले कारतूसों का उपयोग करने पर किया गया था, उन्होंने कभी यह उल्लेख

नहीं किया कि विद्रोह का उदय राष्ट्रवाद के कारण हुआ था। इस विद्रोह को राष्ट्रवादी व्याख्या सबसे

पहले केवल वी.डी. सावरकर द्वारा दी गई थी। 1909 में प्रकाशित उनकी कृति द इंडियन वॉर ऑफ

इंडिपेंडेंस (The Indian War of Independence) में अपने धर्म और देश दोनों को काफिरों से

बचाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक एकीकृत युद्ध का चित्रण

किया गया।

प्रख्यात इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने अपने काम द सेपोय म्यूटनी एण्ड रीवोल्ट ऑफ 1857

(The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857) में उनका दृष्टिकोण मौलिक रूप से भिन्न था।उनके

विचार से विद्रोह अंग्रेजों द्वारा नई एनफील्ड राइफलों (Enfield Rifles) के लिए सुअर और गाय की

चर्बी के साथ चिकनाई वाले कारतूसों का उपयोग करने पर किया गया था, उन्होंने कभी यह उल्लेख

नहीं किया कि विद्रोह का उदय राष्ट्रवाद के कारण हुआ था। इस विद्रोह को राष्ट्रवादी व्याख्या सबसे

पहले केवल वी.डी. सावरकर द्वारा दी गई थी। 1909 में प्रकाशित उनकी कृति द इंडियन वॉर ऑफ

इंडिपेंडेंस (The Indian War of Independence) में अपने धर्म और देश दोनों को काफिरों से

बचाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक एकीकृत युद्ध का चित्रण

किया गया।

वहीं विद्रोह काफी व्यापक था और इससे पहले के अन्य विद्रोहों की तरह सीमित नहीं था। यह मेरठसे लेकर दिल्ली और अन्य जगहों पर जंगल की आग की तरह फैल गया था।विलियम डेलरिम्पल,

जिन्होंने अपनी पुस्तक के लिए भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में विद्रोह पत्रों का उपयोग किया था,

बताते हैं कि 11 मई (यह मेरठ में होने वाली घटनाओं के एक दिन बाद की बात है, जब अंतिम

मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर "हिंदुस्तान के सम्राट" होने के लिए सहमत होकर वैभव के छल के

आगे झुक गए थे।) को दिल्ली शहर कैसे बिखरने लग गया था। तथा बहुत जल्द यह स्पष्ट हो गया

कि विद्रोह ने एक मजबूत धार्मिक पक्ष हासिल कर लिया था और इसके शुरुआती पीड़ितों में भारतीय

जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए और कुछ ब्रिटिश चर्च के लोग शामिल थे। साथ ही महान कवि

गालिब ने विद्रोह को लेकर अपने दृष्टिकोण को इस रुपक के माध्यम से दर्शाया है, “सम्राट उन्हें

पराजय करने के लिए शक्तिहीन थे, उनकी सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वह घेरे के बीच

में दब गया, जैसे कि चंद्रमा ग्रहण से घिरा हुआ हो"। भारत 1857 से पहले एक राष्ट्र नहीं था और न ही आधुनिक अर्थों में 1857 के परिणामस्वरूप यह

एक राष्ट्र बन गया। लेकिन इसने भावनाओं की पहली उत्तेजना को चिह्नित किया जो देशभक्ति की

दृढ़ नई भावना पर निर्मित राष्ट्रवाद के बहुत करीब थी।साथ ही यह कहा जा सकता है कि 1857 के

विद्रोह ने भारतीयों के मन में देश की स्वतंत्रता के लिए अग्रणी लंबे स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति की

भावना को जगाया। इससे यह समझ आता है कि 1857 को चाहे विद्रोह कहें या प्रथम स्वतंत्रता

संग्राम, यह निस्संदेह ब्रिटिश राज के लिए पहली बड़ी चुनौती थी और बाहरी लोगों के खिलाफ देश

की सर्वोच्चता और पवित्रता के दावे की दिशा में पहला सकारात्मक आवेग था। साथ ही सभी भारतीय

भाषाओं में उभरे देशभक्ति साहित्य ने अंग्रेजों को बाहरी व्यक्ति के रूप में दिखाया। साथ ही कई

लेखकों ने मुस्लिम शासकों को भी बाहरी लोगों के रूप में दिखाया गया।

भारत 1857 से पहले एक राष्ट्र नहीं था और न ही आधुनिक अर्थों में 1857 के परिणामस्वरूप यह

एक राष्ट्र बन गया। लेकिन इसने भावनाओं की पहली उत्तेजना को चिह्नित किया जो देशभक्ति की

दृढ़ नई भावना पर निर्मित राष्ट्रवाद के बहुत करीब थी।साथ ही यह कहा जा सकता है कि 1857 के

विद्रोह ने भारतीयों के मन में देश की स्वतंत्रता के लिए अग्रणी लंबे स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति की

भावना को जगाया। इससे यह समझ आता है कि 1857 को चाहे विद्रोह कहें या प्रथम स्वतंत्रता

संग्राम, यह निस्संदेह ब्रिटिश राज के लिए पहली बड़ी चुनौती थी और बाहरी लोगों के खिलाफ देश

की सर्वोच्चता और पवित्रता के दावे की दिशा में पहला सकारात्मक आवेग था। साथ ही सभी भारतीय

भाषाओं में उभरे देशभक्ति साहित्य ने अंग्रेजों को बाहरी व्यक्ति के रूप में दिखाया। साथ ही कई

लेखकों ने मुस्लिम शासकों को भी बाहरी लोगों के रूप में दिखाया गया।

कुछ लेखन में हिंदू समुदाय

की प्रशंसा करने के लिए पुरानी पौराणिक कथाओं का पुनरावर्तन किया गया था।हिंदू भारत, एक

प्राच्यवादियों का क्रोधावेश सिद्धांत, मुसलमानों को आक्रमणकारियों के रूप में और मुस्लिम शासन

को बाहरी लोगों द्वारा भारत में शासन करने वालों के रूप में देखा जा सकता था। साहित्यिक

कल्पना धीरे-धीरे इन अलग-अलग भावनाओं का एक जिज्ञासु मिश्रण बन गई।

हालांकि विद्रोह को दबा दिए जाने और दोनों पक्षों की बर्बरता समाप्त हो जाने के बाद, हिंदू

बुद्धिजीवियों और मुस्लिम अभिजात वर्ग दोनों के बीच एक खामोशी छा गई।तथा विद्रोह का प्रभाव

बहुत धीरे धीरे कम होने लग गया था। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्ता और गुजराती कवि नन्नद की

कृतियों में यह उल्लास था कि इसे अधिकारियों ने दबा दिया था।साथ ही जिन लोगों को सिपाहियों के

हितों और उनके विद्रोह के प्रति सहानुभूति थी, उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाकर रखा, लेकिन इसे

त्यागा नहीं। इसके प्रतिकार कई थे, कई महत्वपूर्ण समजीक व्यक्ति एक से अधिक तरीकों से ब्रिटिश

प्रशासन के ऋणी थे। कुछ ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष लाभार्थी थे। वहीं कुछ तो अधिकारियों के अधीन

पदों पर भी रहे।

दूसरी ओर, विचारधारा के स्तर पर यह महसूस किया गया कि ब्रिटिश शासन सामंती प्रतिक्रिया के

विरुद्ध उदारवादी प्रगतिवाद के पक्ष में था।सती प्रथा का दमन, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा का

प्रसार और उदार युग की शुरुआत की कई अन्य विशेषताओं को ब्रिटिश शासन के होने के लाभों के

रूप में भी माना जाता था।इसलिए कुछ लोगों को लगता था कि विद्रोह का समर्थन करने से इन सभी

लाभों का मिलना बंद हो सकता था। बिनॉय घोष ने विद्रोह के प्रति बंगाली बुद्धिजीवियों के

दृष्टिकोण को यह कहते हुए सारांशित किया कि विद्रोहियों और उनके कारणों का समर्थन करना उस

समय उन सभी सिद्धांतों और आदर्शों (अर्थात सामाजिक और धार्मिक सुधारों) को नकारना होगा,

जिनके लिए बुद्धिजीवियों ने आधी सदी से अधिक समय तक संघर्ष किया था।वर्ष 1857 में ही

कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वे ब्रिटिश शासकों के साथ थे क्योंकि

उन्होंने मुख्य रूप से ब्रिटिश समर्थन के साथ ही अपने विरुद्ध खड़े लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई

जीती थी। वहीं मध्य वर्ग के लिए विद्रोह के निहितार्थ के बारे में ठीक से सोचने या प्रतिक्रिया करने

में असमर्थ थे, तो इसके समर्थन में एक साहित्यिक साधन बनाने के बारे में वे कभी सोच नहीं सकते

थे। जबकि मध्यम वर्ग और अभिजात वर्ग की साहित्यिक कल्पना के समाजशास्त्र ने एक भ्रमित

वर्णक्रम को प्रस्तुत किया।1857 ने विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्वों (नाना साहिब, झांसी की

रानी, राणा बेनी माधो, कुंवर सिंह और कई अन्य देश के विभिन्न हिस्सों में) में जनता के लिए

एक जन-आधार और एक पौराणिक कथा में भूमिका को पाया गया। धीरे-धीरे इनके आधार पर कई

लोक-कथाओं का निर्माण किया गया। भले ही मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी काफी हद तक चुप और उदासीन

रहे, लेकिन कई देशभक्ति गीतों की रचना अल्पज्ञात लोक-कवियों द्वारा की गई थी। देश के विभिन्न भागों में रचित लोक कविताएँ देशभक्ति और बाहरी शासकों के प्रति आक्रोश की

गवाही देती हैं।विशेष रूप से झांसी की रानी की वीरता के बारे में कई कविताओं की रचना की गई।

झांसी की रानी ने सर ह्यू रोज के शब्दों में कई लोकप्रिय गीतों को प्रेरित किया, वह "विद्रोहियों की

सबसे बहादुर और सर्वश्रेष्ठ सैन्य नेता थीं। "उस समय देशभक्ति कविता एक नई साहित्यिक विधा के

रूप में उभरी। जिसमें राजस्थान अपने गौरवशाली राजपूत दिनों की स्मृति के साथ सूर्यमल मिश्रान के

नेतृत्व में सबसे सम्मुख था। महाराष्ट्र ने शिवाजी पर गर्व करते हुए उन पर आधारित कविताओं की

रचना करी। उड़ीसा ने पैली विद्रोह और संथाल विद्रोह को याद करते हुए इस तरह की लोक-कविता

पर आधारित कई कार्यों की रचना की।उदाहरण के लिए, कुंवर सिंह ने 75 वर्ष की आयु के बावजूद,

घमासान युद्ध लड़े थे। उनकी वीरता को याद रखने के लिए बिहार की स्थानीय बोलियों में कई

लोक-गीत को रचित किया गया था। उस समय की एकमात्र महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति, जो एक

परिष्कृत लेखक और अपने समय की सबसे लंबी थी, फ़ारसी में लिखी गई ग़ालिब की डायरी

दास्तानबू थी।11 मई से 15 सितंबर, 1857 तक के तूफानी दिनों को डेलरिम्पल ने स्पष्ट रूप से

चित्रित किया है। 18 सितम्बर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया।

देश के विभिन्न भागों में रचित लोक कविताएँ देशभक्ति और बाहरी शासकों के प्रति आक्रोश की

गवाही देती हैं।विशेष रूप से झांसी की रानी की वीरता के बारे में कई कविताओं की रचना की गई।

झांसी की रानी ने सर ह्यू रोज के शब्दों में कई लोकप्रिय गीतों को प्रेरित किया, वह "विद्रोहियों की

सबसे बहादुर और सर्वश्रेष्ठ सैन्य नेता थीं। "उस समय देशभक्ति कविता एक नई साहित्यिक विधा के

रूप में उभरी। जिसमें राजस्थान अपने गौरवशाली राजपूत दिनों की स्मृति के साथ सूर्यमल मिश्रान के

नेतृत्व में सबसे सम्मुख था। महाराष्ट्र ने शिवाजी पर गर्व करते हुए उन पर आधारित कविताओं की

रचना करी। उड़ीसा ने पैली विद्रोह और संथाल विद्रोह को याद करते हुए इस तरह की लोक-कविता

पर आधारित कई कार्यों की रचना की।उदाहरण के लिए, कुंवर सिंह ने 75 वर्ष की आयु के बावजूद,

घमासान युद्ध लड़े थे। उनकी वीरता को याद रखने के लिए बिहार की स्थानीय बोलियों में कई

लोक-गीत को रचित किया गया था। उस समय की एकमात्र महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति, जो एक

परिष्कृत लेखक और अपने समय की सबसे लंबी थी, फ़ारसी में लिखी गई ग़ालिब की डायरी

दास्तानबू थी।11 मई से 15 सितंबर, 1857 तक के तूफानी दिनों को डेलरिम्पल ने स्पष्ट रूप से

चित्रित किया है। 18 सितम्बर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया।

संदर्भ :-

https://bit.ly/3t8PATB

चित्र सन्दर्भ

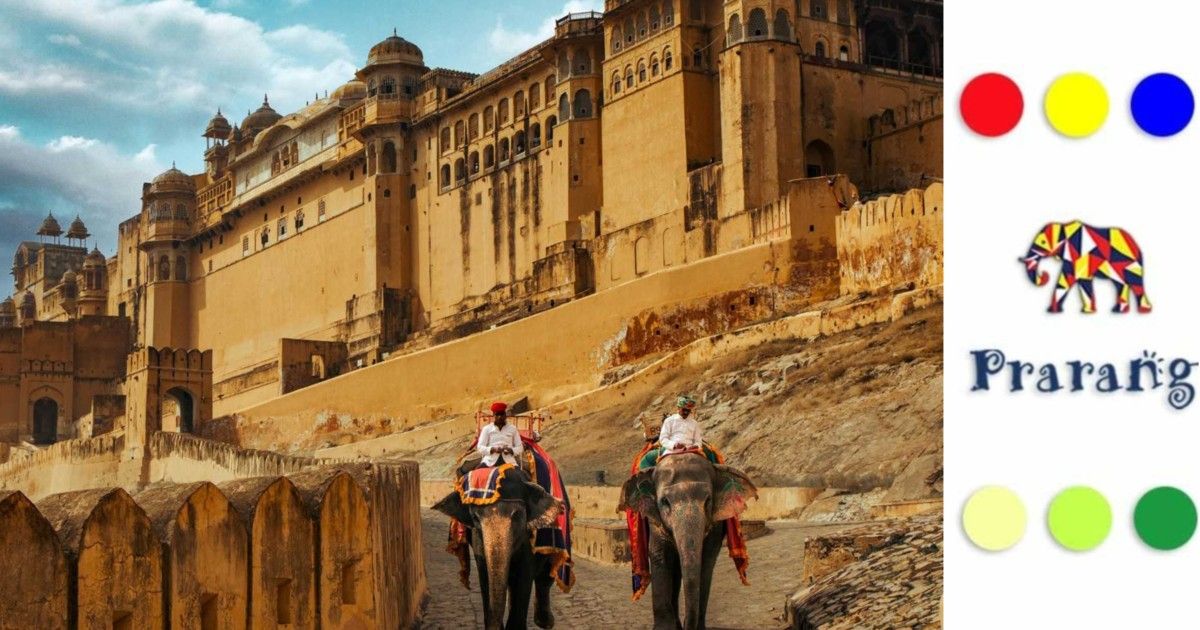

1. अमीर के युद्ध को दर्शाता चित्रण (wikimedia)

2. विलियम डेलरिम्पल की द लास्ट मुगल: द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी, दिल्ली (The Last Mughal: The Fall of a Dynasty, Delhi, William Dalrymple) पुस्तक को दर्शाता चित्रण (amazon)

3. 1857 के विद्रोह में प्रयुक्त एक तोप को ब्रिटिश रेजीडेंसी संग्रहालय के सामने रखा गया को दर्शाता चित्रण (wikimedia)

4. झाँसी की रानी को दर्शाता चित्रण (flickr)

A. City Readerships (FB + App) - This is the total number of city-based unique readers who reached this specific post from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App.

B. Website (Google + Direct) - This is the Total viewership of readers who reached this post directly through their browsers and via Google search.

C. Messaging Subscribers - This is the total viewership from City Portal subscribers who opted for hyperlocal daily messaging and received this post.

D. Total Viewership - This is the Sum of all our readers through FB+App, Website (Google+Direct), Email, WhatsApp, and Instagram who reached this Prarang post/page.

E. The Reach (Viewership) - The reach on the post is updated either on the 6th day from the day of posting or on the completion (Day 31 or 32) of one month from the day of posting.